『業務改善のプロ』が豊富な知見によりご提案

中小企業/自営業の業務改善を〈ユニゾンラボ〉がサポート。実際に業務改善に携わった経験によるご提案が可能です

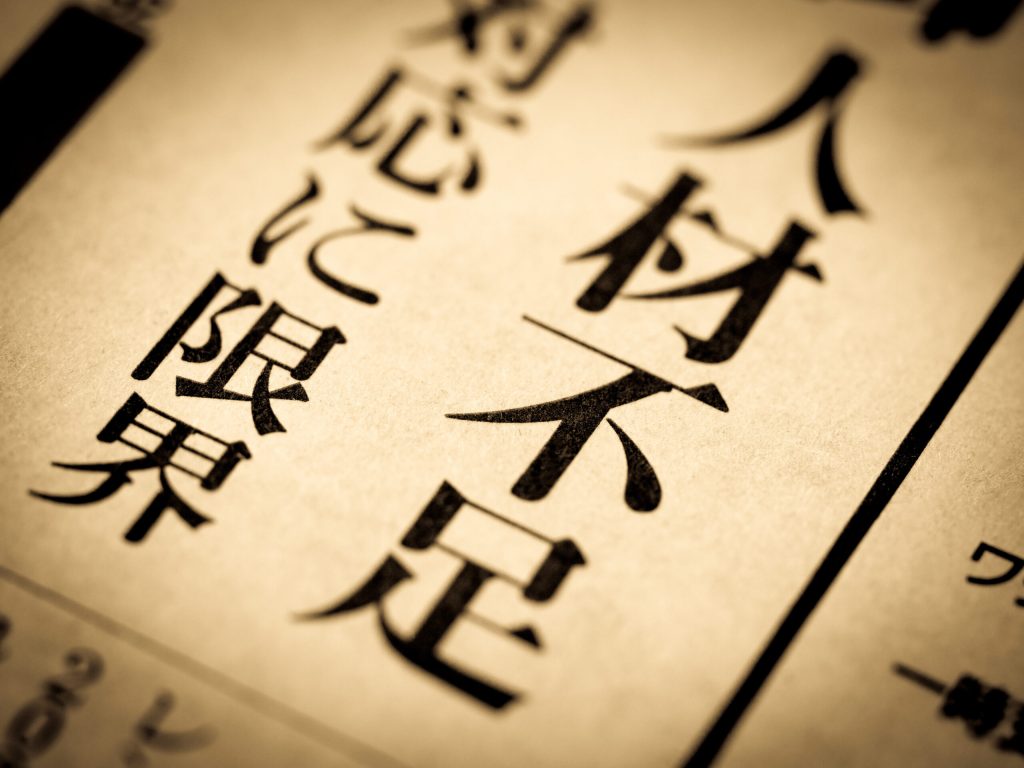

大企業では専任者による「業務改善」やIS部門による IT化は進んでいますが、中小企業や自営業では人的余力が無いのが現実です。

中小企業や自営業では複数の業務を一人が兼任で担当している場合が多く、単位業務だけでの「業務改善」では成り立たない場合があり、コンサルなど外部委託しても机上の知識だけでは効果的な改善に至らないことがあります。

▶▶〈ユニゾンラボ〉では、各種業務を横断的に把握している経験豊富な担当者により「業務改善」をご提案いたします

「業務改善」の切り札として取り上げられるのが IT化(デジタル化、DX推進)ですが、実際は IT化しなくてもできることは多く存在します。IT化に頼る前に、アナログ(従来手法)で「業務改善」することに先ず取組んでみることが先決です。そもそも ITの無い時代から「業務改善」は進められており、それが日本企業の強味だったわけです。

▶▶〈ユニゾンラボ〉では、IT化の前にアナログでの「業務改善」を先ず優先して検討しご提案いたします

「業務改善」を IT化によって成功させるためには、事前に業務の標準化や業務フローの整理が必要です。IT化の成功には業務の標準化の良し悪しが大きく影響します。これらが不完全なまま容易に IT化するとかえって非効率となり、結局もとのやり方に戻ってしまうことになりかねません。

▶▶〈ユニゾンラボ〉では、業務の標準化の方法から IT化の種類や規模の検討を含めてご提案いたします

働き方改革・賃金上昇・人材不足

こうした課題に直面していませんか?

「働き方改革」「賃金上昇」や「人材不足」に直面する今、中小企業の存続には『業務改善』が必要となっています。『業務改善』のなかでも先ず取組む必要があるのが『業務効率化』です。業務のムダを削減し、より生産性の高い環境を整えることが、企業の持続的な成長につながります。

業務効率化の推進による効果

1.コスト削減

業務が効率化されることで、無駄な時間やリソースの浪費が減り、コスト削減が可能になります。例えば、手作業を減らして自動化ツールを導入することで、人件費や時間の削減が期待できます。

2.生産性向上

業務の効率が良くなると、従業員がより多くの業務をこなせるようになります。結果として、1人あたりの生産性が向上し、会社全体の成果も上がります。

3.従業員の満足度向上

効率的な業務運営は、従業員の負担を軽減し、よりクリエイティブな仕事や価値のある仕事に集中できるようになります。そのため、従業員のストレスが減り、仕事に対する満足度やモチベーションが向上します。

続きを見る

4.品質向上

業務を標準化し、効率化することで、作業ミスや不具合が減少し、品質の安定化や向上が見込めます。

5.迅速な意思決定

効率的な情報管理やコミュニケーションの改善により、意思決定のスピードが速くなります。リアルタイムで必要なデータにアクセスできるようになり、迅速な対応が可能です。

6.競争力の向上

業務効率化によってコストが削減され、品質や納期の改善が行われると、企業の競争力が高まります。市場での優位性を確保しやすくなります。

7.リスク管理の強化

効率化により、業務の進行状況やリソースの使用状況が可視化されるため、問題が早期に発見されやすくなり、リスクの早期対処が可能になります。

業務効率化の前に立ちはだかる壁

しかしながら『業務効率化』を推進しようとしても、種々の事情により進まないのが現実です。

「時間がない…」「どこから手をつければいいかわからない…」「現場の理解が得られない…」

そんな理由で、つい後回しになっていませんか?

なぜ進まないのか――その原因を明確にすることが、解決への第一歩です。

そこで、『業務効率化』が進まない主な要因を整理しました。

中小企業の『業務効率化』が進まない要因

1.資源の不足

中小企業は、大企業と比較して資金や人的リソースが限られていることがあります。業務効率化には投資や時間が必要であり、それらを確保することが難しい場合があります。

2.経営者の意識不足

経営者が業務効率化の重要性を認識していない、または適切な戦略を持っていない場合、業務効率化の取り組みが後回しにされることがあります。

3.伝統的な業務プロセスへの固執

過去の慣習や伝統的な業務プロセスに固執しすぎて、新しいアプローチやテクノロジーの導入を躊躇することがあります。

続きを見る

4.技術の不足

新しいテクノロジーやツールを導入するためには、それらを理解し活用するためのスキルが必要です。中小企業では、このような技術的な知識やスキルを持つ従業員が不足している場合があります。

5.従業員の抵抗感

変化への抵抗感や新しいシステムへの不安が従業員にある場合、業務効率化の進行が遅れることがあります。

6.競争環境の不透明さ

経済や市場の変化に対応しなければならない中小企業では、業務効率化に取り組む余裕がないと感じる場合があります。

これらの要因は相互に影響し合い、業務効率化の進行を遅らせることがあります。中小企業が業務効率化を進めるためには、経営陣のリーダーシップ、従業員の教育と参加、適切なテクノロジーの導入、そしてリソースの適切な配分が必要です。

現状を変えるために必要なスキルとは?

中小企業では特に人的リソースの不足が顕著で、『業務効率化』を推進できる能力と十分な時間が必要です。本来必要とされる『業務効率化』の推進に割ける人材や時間が限られ、思うように進められないという現状があります。

適切な知識とノウハウを持つ人材が必要であると同時に、現場の業務を見直し、改善に取り組むための十分な時間を確保することが求められます。しかし、日々の業務に追われる中で、それらを確保することは容易ではありません。

『業務効率化』を推進するために必要なスキル

1.プロジェクト管理

業務改善プロジェクトを計画し、実行し、監視するためのプロジェクト管理スキルが必要です。プロジェクトの目標設定や進捗管理、リスク管理などを適切に行うことが重要です。

2.プロセス改善

業務プロセスを分析し、改善するためのスキルが必要です。効率的なプロセス設計や問題解決能力、およびリーンやシックスシグマなどの改善手法の知識が役立ちます。

3.データ分析

データを収集し、分析し、洞察を得るためのスキルが必要です。データ駆動型の意思決定を促進するために、データの解釈やビジュアライゼーションのスキルが重要です。

続きを見る

4.技術スキル

業務改善には、技術ツールやソフトウェアの利用が欠かせません。業務プロセスの自動化や効率化を推進するために、データベース管理、プログラミング、ソフトウェア開発のスキルが役立ちます。

5.コミュニケーション

業務改善は組織全体に影響を及ぼす場合があります。そのため、優れたコミュニケーションスキルが必要です。上級管理職や部門間のコラボレーションを促進し、変化を受け入れるための支援を行うことが求められます。

6.変化管理

業務改善プロセスは変化を伴うため、変化管理スキルが必要です。従業員の抵抗感や変化への対応、トレーニングおよびサポートの提供などを含みます。

業務効率化には必ずITが必要なのか?

『業務効率化』というと「IT化・デジタル化・DXなど」が頭に浮かびますが、これらに頼らないで『業務効率化』を推進できることはたくさんあります

必ずしも高額なシステム導入や複雑なツールの使用が必要なわけではありません。実際のところ、アナログな業務フローの見直しや、社内のルール・手順を最適化するだけでも、大きく『業務効率化』につながるケースは多々あります。小さな取り組みでも積み重ねることで大きな成果を生み出せます。ITやデジタルツールに頼らなくても実現できる『業務効率化』の方法は意外にも多く、まずは身近な改善策から取り組むことが重要です。

IT化することなしに「業務効率化」する方法

1.業務の可視化・標準化

業務フローを見える化:どこに時間がかかっているかを把握する。標準化:属人化している業務をマニュアル化し、誰でもできる仕組みに。業務手順の見直し:不要な手続きや報告を減らし、シンプルな運用に。

2.5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)を徹底

ムダなものをなくす:不要な書類や備品を処分し、業務スペースをスッキリさせる。作業しやすい環境を作る:よく使う道具や書類は取り出しやすい場所に配置。

3.会議・報告業務の見直し

会議の時間を短縮:事前にアジェンダ(議題)を決め、必要な内容だけ話す。ムダな会議を減らす:メールや口頭で済む内容は、わざわざ会議を開かない。報告の簡素化:過剰な報告資料や不要な手続きを削減。

続きを見る

4.業務の分担と優先順位の明確化

業務の役割分担を最適化:誰が何を担当するのかを明確にし、ムダな作業を減らす

優先順位を決める:重要度が低い作業に時間を取られないようにする

アウトソーシングの活用:自社でやる必要のない業務は外部に依頼

5.コミュニケーションの改善

情報共有のルールを決める:必要な情報がスムーズに伝わる仕組みを作る

伝達ミスを減らす:口頭だけでなく、メモやホワイトボードを活用

「報・連・相」の徹底:報告・連絡・相談を適切なタイミングで行う

6.ルーティン業務の簡素化

チェックリストの活用:決まった業務はリスト化し、効率的に進める

業務のバッチ処理:同じ種類の作業をまとめて処理することで時間を節約

無駄な手続きを削減:承認フローや書類提出の回数を減らす

現場を知り尽くしたプロの視点💡

IT化しなくても、業務を効率化する方法はたくさんあります。

まずは以下の 3つのステップ を試してみましょう。

①業務のムダを見直す(不要な作業や報告を削減)

②シンプルなルールを作る(業務の流れや役割を整理)

③現場の意見を取り入れる(働きやすい仕組みを作る)

現場の状況に合わせて、できるところから取り組むのがポイントです!

IT化の正しい進め方は?陥りやすい罠とは?

逆に容易にIT化に頼るとかえって非効率になってしまい、結局もとのやり方に戻ってしまうことにもなりかねません。実はIT化に際して標準化が必要な場合が多く、それらの推進を行ったうえでないとIT化による『業務効率化』を実現することはできません。せっかく導入したITツールが活用されず、結局は従来のやり方に戻ってしまうという本末転倒な状況に陥ることもあります。

IT化を成功させるためには、事前に業務の標準化や業務フローの整理が欠かせません。業務が属人的であったり、バラバラな手順で行われていたりすると、どれだけ優れたITツールを導入しても、その効果を十分に発揮することはできません。

IT化推進の手順

1.現状分析と課題の明確化

現在の業務フローやプロセスを洗い出し、どこに効率化の余地があるのかを明確にします。業務のボトルネックや手作業の部分、遅延が生じている箇所を特定します。

2.目標設定

業務効率化を通じて達成したい目標を設定します(例:生産性の向上、コスト削減、品質改善など)。具体的なKPI(Key Performance Indicator)を設定して、効果を測定できるようにします。

3.適切なITツール・システムの選定

目標を達成するために必要なツールやソフトウェア(ERPシステム、CRM、RPAなど)を選定します。業務に最適なシステムを選ぶことが重要です。例えば、文書管理やプロジェクト管理のツール、データ分析ツールなどがあります。

続きを見る

4.システム導入の準備

選定したシステムを導入するための準備を行います。これには、システムのインフラ整備や、社員の教育が含まれます。業務プロセスの変更や新しいツールの使用方法に関するトレーニングを提供し、社員がスムーズに新しいシステムを使いこなせるようにします。

5.システムの導入

実際にシステムを導入し、運用を開始します。導入時には、システムの動作確認や初期設定を入念に行い、問題がないかテストを実施します。

6.運用と改善

システムを運用し、実際の業務でどのように機能しているかを監視します。

定期的にフィードバックを集め、業務の改善が必要な場合はシステムの調整や変更を行います。

業務フローやプロセスの見直しを行い、継続的に改善を進めます。

7.効果の測定と評価

定めたKPIに基づき、業務効率化の効果を定期的に測定します。

効果が見られない場合やさらに効率化の余地がある場合には、再度改善を加える必要があります。

現場を知り尽くしたプロの視点💡

IT化による業務効率化は、単に最新のシステムやツールを導入するだけでは十分ではありません。導入後に適切な運用を行い、業務プロセスにしっかりと定着させることが重要です。

さらに、実際の業務の中で発生する課題を分析し、継続的に改善を加えていくことで、初めて本来の効果を最大限に引き出すことができます。このように、IT化を成功させるためには、長期的な視点を持ち、運用・改善を繰り返しながら業務効率の向上を図ることが不可欠です。

IT化導入に失敗する原因とは

1.目的や課題が明確でない

IT導入の目的が不明確だと、適切なシステムを選べず、期待する効果が得られません。「とりあえずIT化」ではなく、業務課題を明確にし、それを解決する手段としてITを導入する必要があります。

2.経営層の理解・支援不足

経営層がIT導入の重要性を理解していないと、十分な予算や人材を確保できず、中途半端な導入になりがちです。経営層が「ITは専門家任せ」と考えてしまうと、現場とのズレが生じることもあります。

3.現場の抵抗(チェンジマネジメント不足)

従業員が新しいシステムの導入に抵抗することがあります。使い慣れた方法を変えることへの心理的な抵抗や、新システムに対する不安が原因です。導入前に十分な説明やトレーニングを行い、現場の意見を取り入れることが重要です。

続きを見る

4.業務プロセスの見直し不足

既存の業務フローをそのままIT化しようとすると、非効率な部分が残ったままとなり、導入効果が半減します。IT導入のタイミングで業務プロセスを見直し、効率化を図ることが重要です。

5.適切なITツールの選定ミス

自社の業務に合わないシステムを選んでしまうと、使いづらくなり、導入が失敗することがあります。

要件定義をしっかり行い、業務にフィットするツールを選ぶことが重要です。

6.導入・運用コストの過小評価

初期導入費用だけでなく、運用・保守費用も考慮しないと、予算不足で運用が滞ることがあります。

「安いから」という理由だけでシステムを選ぶと、後で追加費用がかかることもあります。

7.導入後のサポート・教育不足

システムを導入しても、適切なトレーニングやサポートがないと、現場で活用されず定着しません。

導入後も継続的に改善しながら運用できる体制を整えることが必要です。

8.システムのスケーラビリティ不足

事業が成長した際に対応できないシステムだと、短期間で再導入が必要になり、コストと手間がかかります。将来の拡張性を考慮したシステムを選ぶことが重要です。

9.セキュリティやデータ管理の甘さ

セキュリティ対策が不十分だと、情報漏洩やサイバー攻撃のリスクが高まります。

データのバックアップやアクセス管理をしっかり整備する必要があります。

10.ベンダーや外部パートナーとの連携不足

IT導入には外部のベンダーやSIer(システムインテグレーター)との協力が必要ですが、コミュニケーションが不足すると、意図したシステムが構築できません。

要件定義や進捗管理をしっかり行い、定期的な打ち合わせを行うことが重要です。

現場を知り尽くしたプロの視点💡

成功させるためのポイントは次の手順で、これを押さえればIT化導入の成功確率を高めることができます!

- 継続的な改善とサポート体制を整える

- 目的・課題を明確化し、業務プロセスを見直す

- 経営層と現場の意識を統一する

- 現場の意見を取り入れ、導入プロセスを慎重に進める

- 適切なシステムを選定し、スモールスタートで導入する

業務別で見る『業務改善』の切り口

『業務改善』を進めるには、まず現状の業務を細かく分析し、どの部分に無駄や非効率があるのかを明確にすることが重要です。特に、中小企業では限られたリソースの中で最大限の成果を出す必要があるため、業務ごとに適切な改善策を講じることが求められます。

一口に『業務改善』といっても、その対象は多岐にわたります。日々のルーチンワークの見直し、情報共有の円滑化、社内コミュニケーションの効率化、コスト削減につながる工夫など、業務ごとに最適な手法を取り入れることがカギとなります。そこで、具体的な改善策を業務別に整理しました。自社の課題に照らし合わせながら、取り組むべきポイントを確認してみてください。

商品企画/開発

商品企画や開発の業務改善に関しては、単なる効率化にとどまらず、品質向上や市場競争力の強化にもつながるさまざまな手法があります。特に、開発プロセスにおける無駄を削減し、情報共有をスムーズにすることで、スピードと精度の両方を高めることが可能です。以下に、商品企画・開発の各プロセスで実践できる具体的な業務改善の方法をまとめました。

管理部門

管理部門の業務効率化には、さまざまな方法とツールを活用することができます。以下は、管理部門の業務効率化のための代表的な方法です。

社員からの

ボトムアップ提案

社員からのボトムアップ提案を活用して業務改善を実施することは、組織の効率化やモチベーション向上に非常に効果的です。社員は現場の最前線で働いており、具体的なアイデアを持っていることが多いため、その意見を取り入れることは重要です。

社員の評価制度の

構築や改善

社員の評価制度を作る際には、公平性、透明性、そして社員の成長を促進する要素を取り入れることが重要です。適切な評価制度を設計することで、社員のモチベーション向上や業務効率の改善にもつながります。また、企業の成長を支える強固な組織づくりにも貢献します。

工場増設や移転などの大規模プロジェクト

工場の増設や移転などの特殊なプロジェクトをスムーズに実施するためには、慎重な計画と効率的な実行が重要です。以下のステップを参考に、成功するプロジェクトを進めるための方法を紹介します。

業務改善の第一歩を〈ユニゾンラボ〉とともに

『業務改善』は一度取り組めば終わりではなく、継続的に見直しし最適化を進めていくことが重要です。しかし、現場の状況を正しく把握し効果的な改善策を実行するには、専門的な視点や第三者の客観的な分析が欠かせません。